食料の自給を考えて主食である米を栽培すると考えます。

しかし、何をどうすればそれが実現できるのか、都会から田舎へ移住して田んぼで米を作り自給している筆者が、経験ゼロから実際にそれをやってみての体験談から実際の手順と感想をお伝えしたいと思います。

ここがわかれば、どれぐらいの面積で、どれぐらいの道具をそろえて、どれぐらいの時間作業すれば米が自給できるのかがわかります。

注意していただきたいのは、筆者が行っている、肥料や農薬を使わない自然栽培という方法を例に説明させていただきますので、ほんの一例としてご覧ください。

栽培面積を考える

栽培面積は、家族または個人が1年間で消費するお米の量を基準に算定します。

例えば家族4人で1カ月に消費する量が10kgだったとします。すると年間120kg必要だとわかります。これを実際の栽培面積に当てはめるとどれぐらい面積が必要かというと、田んぼは1反(1000㎡)あたり4俵(240kg)収穫できると仮定すれば、面積は500㎡あれば家族全員が食べる量を賄えることがわかります。イメージとしては小学校の25mプールより少し広めの面積だと思ってもらえればと思います。

最初に田を耕す

苗を植える1ヵ月ほど前に、田んぼに生えている草を土に分解させるために耕します。

トラクターを使わなくても、自給用の面積であれば田んぼ用の手押しの管理機で十分に間に合います。

実際の作業時間は機械では1時間もあれば完了します。

種もみ(もみ殻の付いた米)を発芽させてから苗を育てる

まず種を発芽させるために1週間ほど水に浸けておきます。そうすると白い根が出てきます。根が出た種は直接田んぼに撒くのではなく、植えやすいように草丈20cmぐらいの長さになるまで育苗用トレーの中で育てます。筆者は毎日のみずやりの手間を省くためにプール育苗といって、水を張ったスペースにトレーを浸けて育てます。2週間もすれば立派な苗に育ちます。

トレーは上記の家族分の面積であれば15枚もあれば足りるでしょう。

育苗の土を敷いたトレーを作り、そこに根出しした種をバラバラになるように撒きます。トレー15枚程度なら2時間程度の作業時間です。

田を代掻き(しろかき)する

代掻き(しろかき)とは、田んぼに水を張ってから表面をかき混ぜることをいいます。これをする理由は、苗を植えやすいように表面の土と水を混ぜてトロトロの状態にして、植えた苗を倒れにくくするためです。

トラクターなど機械があれば30分程度で終わります。小型の管理機タイプでも1時間もあれば作業が終わります。

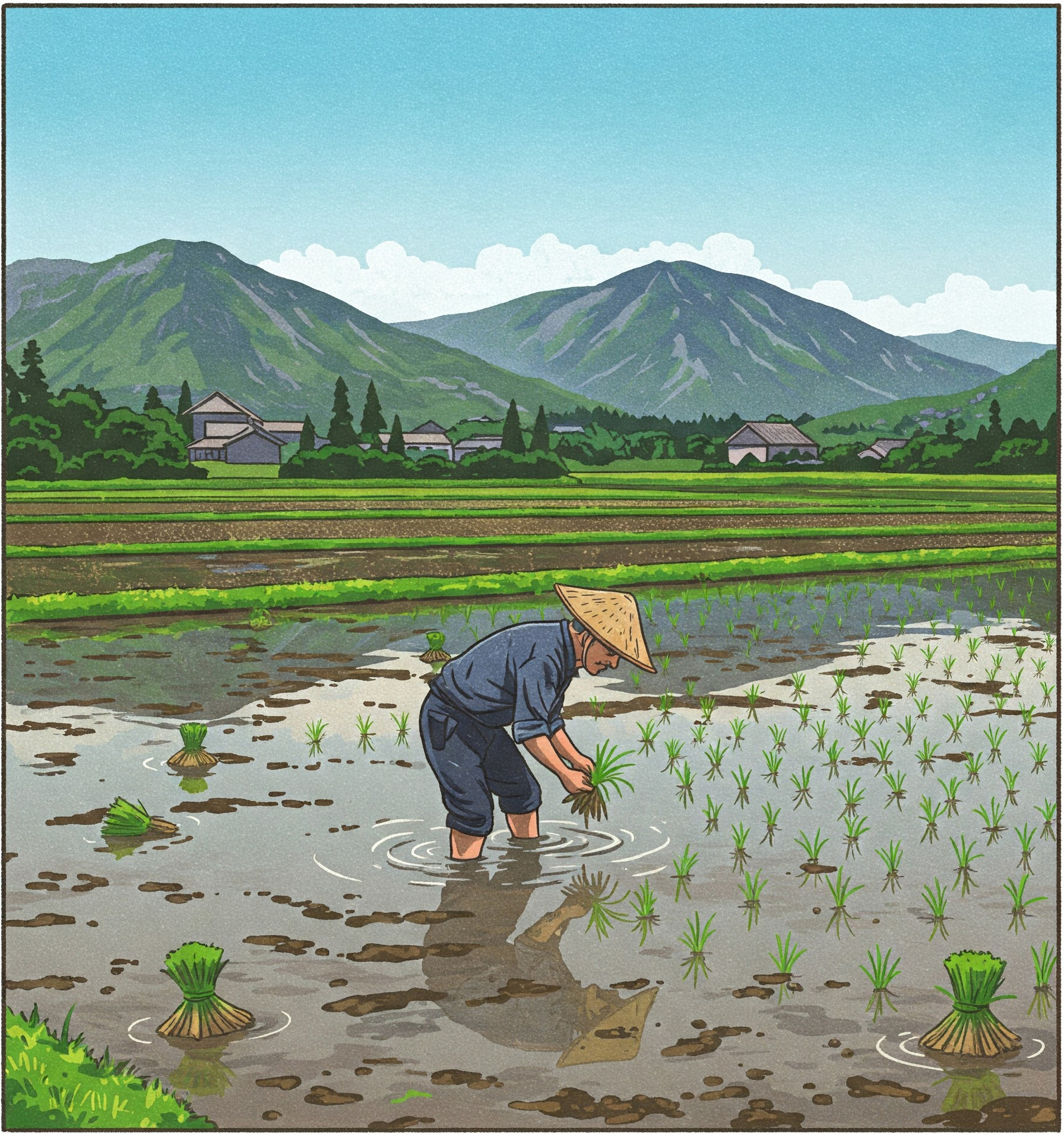

苗を植える

苗3~4本を30cm間隔で 植えていきます。縦横どちらでもいいので列を揃えるように植えていきます。理由は適度な生育環境(風通し、日当たり等)を整えるのと、何より機械で刈り取る場合に刈り取りがしやすいようにする為です。

上の写真では5条植えの田植え機を使っていますが、家族が食べていく面積であれば2条植えの手押しの管理機で十分です。

機械を使えば1時間もかかりませんが、手植えでも一人でやるとして5~6時間程で植え終わります。

除草する

植えただけの状態では、稲が植わっていない30cmのすき間の所に雑草が生えてきます。これが稲の生育の邪魔をしますので、早めに除草をします。除草剤を使わない場合、田車(たぐるま)を使って除草作業をします。作業時間は1時間半もすれば終わります。これを1週間後ぐらいにもう一度行います。

ただこの時に気を付けなければならないのが、この時期の外気温の高さです。最近は温暖化が進み日中の気温はかなり高いので、できれば涼しい朝からやると快適に作業できます。

水管理をする

田んぼの水を満たしたり、抜いたりして間断灌水という作業をします。主な作業の理由は根っこに酸素を入れて根を活性化させることにあります。作業は水門の開け閉めだけなので、たいして時間はかかりません。

生育した稲を刈り取る

いよいよ稲を刈る時がやってきました。バインダーを使って機械で刈り取ると1時間もあれば刈り終わります。一人で手刈りをする目安時間は5~6時間は見ておいた方がいいでしょう。

稲を干して乾かす

刈り取った稲を干して乾かすのですが、逆さに掛け干しすると養分が茎から穂に移ってお米が美味しくなるといわれています。何より風情が感じられるのでおすすめです。作業時間は2時間程度。

脱穀する

ハーベスターという機械を使って脱穀します。時間的には2時間程で終わります。人力でやる場合は千歯扱き(せんばこき) や 足踏み脱穀機(あしぶみだっこくき)を使いますが、丸1日で終わらないかも知れません。

さらに水分を14%になるまで飛ばして乾燥させる

天気のいい日に天日干しで乾かします。水分量が約14%になるまで乾かします。この14%というのはカビにくく長期保存に丁度いい水分量だと一般的にいわれています。

筆者は一度、この水分量よりやや多めの状態で保存しようとしましたが、カビで米が納豆のような状態になり、その年に収穫した米をすべて廃棄するという痛い目をみました。

籾摺り(もみすり)をして殻をとって玄米にする

籾摺り機で米の殻の部分である籾(もみ)を取り除きます。上記の小型の籾摺り機を使っても作業は1時間程度。

昔ながらに石臼で籾をはずしてから唐箕(とうみ)を使って籾などの不純物を飛ばす方法もありますが、何日かかるか分からないほどの重労働です。小さくてもいいので電動籾摺り機を使うのが現実的です。

保管する

米は暑い夏などにそのままの気温の状態で保管しておくとカビたり虫がわくことがあります。それを防ぐために米用の冷蔵庫の中で保存します。120kg分ですので、紙の米袋で通常30kg入るタイプ4袋分が入れば間に合います。

保管には米専用冷蔵庫で6袋入るタイプで新品では16万円ほどします。もしくはJAの保管庫に預けられる場合もありますが、保管料がかかります。

玄米を精米してお米を食べやすい状態にする

玄米のまま食べる方もいると思いますが、通常は白米や5分づき等に皮をむいてから炊飯して食べます。少し田舎に行けば精米機が設置してあるのですが、なければポータブルの家庭用精米機が1万円ちょっとで手に入るのでそれを活用する事をおすすめします。

購入機械と実質労働時間を表にまとめると

| 初期投資費用(主に中古での目安) | |

| 購入機械及び備品 | 金額 |

| 田んぼ用管理機(耕耘と代掻きに使用) | ¥200,000 |

| 田植え機(2条植え歩行型) | ¥30,000 |

| 育苗用トレー(15枚) | ¥3,000 |

| 田車(除草に使用) | ¥30,000 |

| バインダー(稲刈りに使用) | ¥40,000 |

| ハーベスター(脱穀に使用) | ¥60,000 |

| 水分測定器 | ¥20,000 |

| 籾摺り機(籾を取るのに使用) | ¥160,000 |

| 米保管用冷蔵庫(新品価格) | ¥160,000 |

| ポータブル精米機(新品価格) | ¥13,000 |

| 合計金額 | ¥716,000 |

| 自給米にかかる実質労働時間 | ||

| 作業項目 | 労働時間(時間) | 時期 |

| 田を耕す | 1 | 4月 |

| 育苗準備 | 2 | 4月 |

| 代掻き | 1 | 5月 |

| 田植え | 1 | 5月 |

| 除草×2 | 3 | 6月 |

| 稲刈り | 1 | 9月 |

| 掛け干し | 2 | 9月 |

| 脱穀 | 2 | 9月 |

| 乾燥 | 1 | 9月 |

| 籾摺り | 1 | 9月 |

| 合計時間 | 15 | |

初期にそろえる機械代は70万円ぐらいで、1年間の実質労働時間は15時間程度で米が自給できます。

まとめ

ここまでの作業をみてきて、皆さんはどのように思われたでしょうか?

初期にそろえる機械代はそこそこかかるものの、イメージしていたより作業時間的には大したことはないと思われたのではないでしょうか。家族4人分の自給だとこの程度でやっていけるのです。

手間はかかりますが、「自分の食べる主食が自分で作れる」ということは、想像以上に安心感が得られるものです。ただでさえ食料自給率の低い我が国で、想定外の不作で米の流通が滞ったりしても主食は確保できるわけですし、これがずっと都会に暮らしていたら事あるごとに不安になっていただろうと思います。

こういった手間をかけても食料自給されたいと思われた方はぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

コメント