生きることがきつく感じる時に昔の人はどんな考えを持って乗り切ってきたのだろう?と思うことはありませんか?

私も含め凡人は、世の中の流れに抗うこともままならず、学校でのいじめや会社からのリストラ宣告、世の中の仕組みが変わったことによる存在意義の喪失など、様々な人生の変化に翻弄されながら生きています。

真面目に生きているだけでは乗り切れない理不尽な出来事に多々遭遇する人生で、何かこの状況を少しでも変えていこうと解決の糸口を求め、自己啓発本などの書籍を求めたり、セミナーに通うこともあるでしょう。

そんな中でも、まず考えておきたいのが、長い歴史の中で編み出され、その長い歴史の淘汰を潜り抜けて存在している偉大な先人の知恵があります。

我々はその知恵を学ぶことで心が解放される気分を味わうことができます。先人は後世の人に生きやすいように様々な知恵を残してくれているのです。

その先人の知恵の中からサバイバルといえばこの人といえる存在が老子です。その教えを記したのが名前と同じ「老子」という本です。

老子とは

老子(ろうし)は、古代中国の春秋時代の末期(紀元前6世紀頃)に生きたとされる思想家です。楚の国(現在の湖北省)の出身で、姓は李、名は耳(じ)と伝えられています。しかし、その実在性については諸説あり、伝説的な人物とする見方もあります。ただその教えが実際に残っている事実から、なにがしかの人物が考え出したことであるのは間違いありません。

老子の考えの特徴として言えるのは「どのように生き抜くか」を徹底的に考えた思想家であるということです。

老子がなぜ「生き抜くこと」に向いた思想なのか、老子の具体的な考え3選

- 「柔よく剛を制す」肩の力を抜いて避けれるものは避ける

- 「無用の用」本当に必要か?事の本質を考える

- 「足るを知る」自分を知って欲望をコントロールする

1.柔よく剛を制す

社会で生きていると、強かったり、能力の高い人物が評価されるのを感じます。弱く能力が低ければ軽んじられます。しかし我々は他人と同じように努力しても、同じように能力を高めらるわけではなく、常に自分の持つ素質や気質などに影響を受けて、それなりの成果を出しながら社会の中で生きています。

そんな状況でも生き抜くにはどうすればいいか。

あるとき老子が師匠にどうすればうまく生き延びることができるでしょうか?聞くと、師匠は「わしの口を見てごらん。歯はあるか?」すると老子は「いえ歯はありません」。師匠「では舌はどうじゃ?」老子「あります」師匠「それじゃよ」と答えたといいます。

そういった教えの元に、老子の思想は「堅強なものより柔弱なもの」を生き延びる最善の状態として評価します。老子は「人は生まれたときは柔弱で、死ぬときは硬くこわばる。草木は生まれたときの苗木は柔らかく、死ぬときは枯れ乾き硬くなる。つまり柔弱は生の仲間で、堅強は死の仲間である」といいます。

日本の伝統武道の柔道は「柔らかい道」と書きます。柔道を習った方は覚えがあると思いますが、まず投げる練習より先に受け身を練習します。これは、受け身を先に習得することで危険を回避する事ができるからです。

我々がこれに学ぶことがあるとすれば、むやみやたらに勇んで、現状を力や努力だけで解決するのではなく、肩の力を抜いて避ける方法はないかと考えるきっかけを与えてくれることです。

2.「無用の用」

「土をこねて器をつくる、空の所が役に立つ。窓を開けて家を建てる、空の所が役に立つ。つまり有が役に立つのは裏に無が働くからだ。」

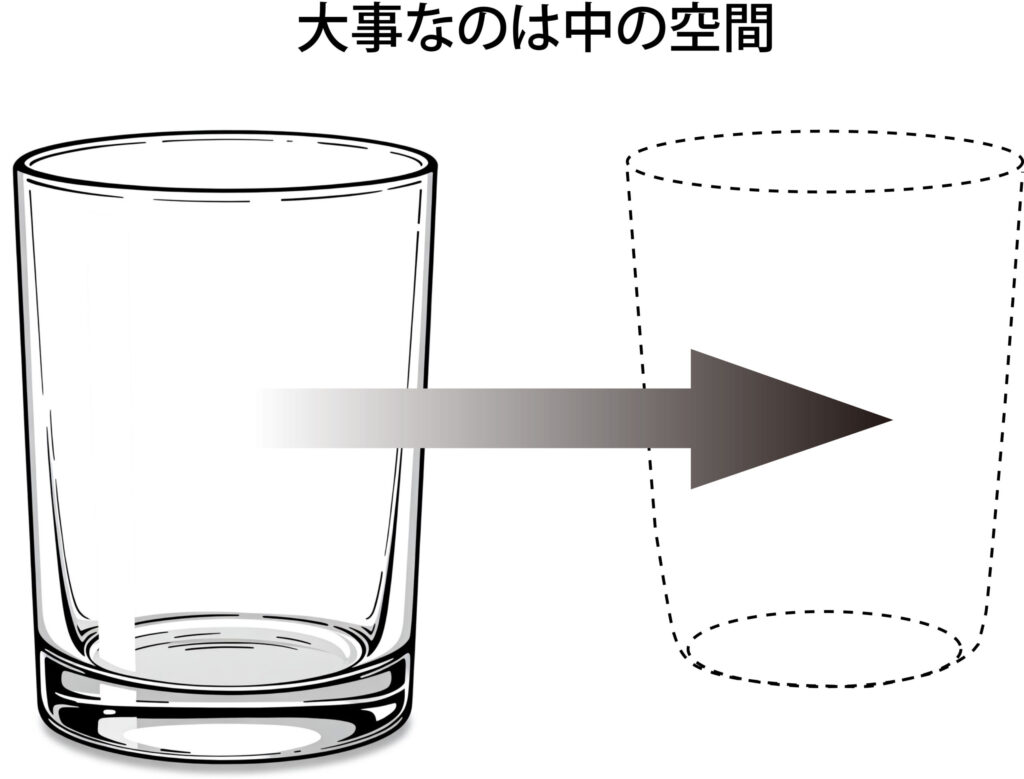

我々はコップをイメージしてくださいと言われると、当然のように手に持つコップ、ガラスや陶器、プラスチックのコップなど、素材や形は違えど容器そのものをイメージします。

しかし、老子に言わせるとコップとはコップの容器そのものではなく、容器の中に入る空間そのものがコップとしての役を果たすといいます。

我々の人生で例えると、誰もが考える「お金持ちになりたい」というのはここでいうコップです。しかし、この「お金持ちになりたい」という願望は突き詰めてみると「幸せになりたい」というコップの中の空間に意味を感じているからそう思うのではないでしょうか?

しかし、「お金持ちになりたい」を幸せの条件として頭が支配されると、我々は事のほか簡単に本当の重要な目的をないがしろにしてお金を儲ける事に意識が集中してしまいがちです。

その結果、働き過ぎて体の健康を壊してしまったり、他人をおとしめる事でお金を過剰に儲けようとして信用を失ったり、利権を得て出世意欲に取りつかれるあまり周りを信用できなくなって疑心暗鬼な日常をおくったり、法を無視して利益を追求することで社会的な信用を失うこともあるでしょう。また、一攫千金を夢見てギャンブルにのめり込んで、破滅的な状況に陥ることもあります。

我々にとっての幸せは、人それぞれ違っているはずです。しかし、とりあえずお金さえあれば幸せは手に入ると考えてしまうと、知らず知らずのうちに上記のような状態に陥る危険があります。

そういった危険を回避するためにも、老子はまず立ち止まって「本当に自分が望んでいることは何か?」と、手段と目的をもう一度見直して事の本質を考えてみる時間が必要であると教えてくれます。

3.「足るを知る」

我々は日常的に色々な誘惑に翻弄されて生きています。職場の同僚があれを持っているとかママ友の誰々さんが持っているあれと同じものが欲しいとか、それより良いものを手に入れて優越感を感じたいとか。

欲望というものは、インターネット情報やテレビ、街中の広告など普段日常の生活から入ってくる情報に影響を受けて、よくよく考えるとそうでもないのに、自分が自然と欲しくなったと思わされて買ったという経験は誰しもがあるのではないでしょうか?この欲望という本性をいかにコントロールするかが、生き抜いていく知恵なります。

そこで、「足るを知る」という教えが役に立ちます。

足るを知るとは、自分が満足できる所を自分自身で分かっている状態をいいます。その自分自身の満足ポイントを知るには自分の限界をまず知るということが必要になります。

自分がどこで満足すべきかの限度が分かると、自分の世の中に対しての役割が分かり、たとえ不満があっても自分の欲望が抑えられます。結果的に欲望をコントロールして己に勝つことができます。

老子ではなく孫氏の兵法にも「己を知り相手を知れば百戦危うからず」という言葉があります。

やはり、生き抜く知恵として有効なのは、まず自分を知る事であると教えてくれています。

老子の一番理想とするものは「水」である

老子は強くて硬いものよりも弱くて柔らかいものを評価します。その柔らかいものの一番の代表が水です。この水の在り方こそがどんな時代も生き抜くための理想と考えます。

水は柔らかく低いところを選んで逃げているように見えるが、いざエネルギーを集めると岩をも押し流し破壊する能力を持っている。また水はどんな隙間にも入り込み、凍ると岩を内部から砕き破壊する能力も持っている。

そんな水の在り方を見習いながら、我々も理不尽な世の中を生き抜いていきましょう。

コメント